【防疫】疟疾&新冠肺炎防控知识异同

概念:

疟疾是一种由疟原虫感染引起的寄生虫病,在我国属于乙类传染病。人体疟疾主要有4种,即间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。主要的症状为发冷、发热、出汗,全身酸痛等,重症疟疾可危及生命。

新冠肺炎是由新型冠状病毒(2019-nCoV)感染所致的肺炎,在我国已纳入乙类传染病,按照甲类进行管理,以发热、乏力、干咳为主要表现,少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等症状,多数预后良好,少数病情危重,甚至可致死亡。

传播途径与预防措施:

疟疾可通过蚊子叮咬或者输血传播,预防疟疾最好的办法是防止蚊子叮咬,尽量避免在蚊虫活动高峰期(黄昏和夜晚)到野外活动;禁止疟疾患者献血。

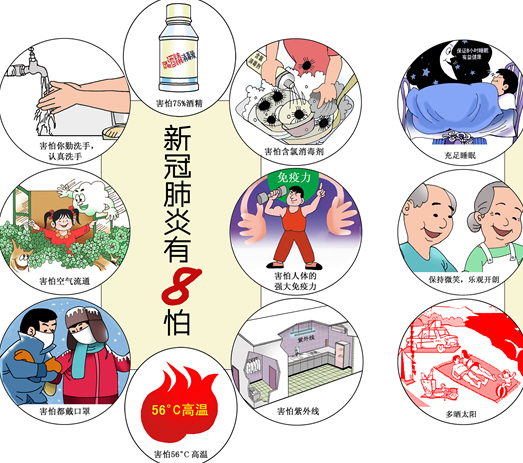

新冠肺炎主要传播途径为经呼吸道飞沫和接触传播,在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能,其他传播途径尚待明确。暂时没有有效的疫苗,做好个人防护是最切实可行的办法,包括不要去人群聚集处、勤洗手、多饮水、注意休息等。

人群易感性:

均普遍易感。疟疾有复发和再燃现象,得了疟疾后可再次感染疟原虫,可产生带虫免疫;老年人和有基础疾病者感染新冠肺炎后病情较重,治愈后还是有被感染的可能。

疫情分布与现状:

我国境内已无疟疾本土病例,但世界范围内疟疾仍然流行广泛,其中非洲和东南亚是疟疾高度流行区,随着境外务工、经商、旅游等人口流动频繁,我国境外输入疟疾风险越来越大,仅今年1月和2月全国就分别报告境外输入性疟疾病例338例、122例。

目前,新冠肺炎疫情已经波及世界200多个国家和地区,我国疫情已得到有效控制,但境外输入疫情的防控面临巨大挑战。

病例治疗与管理

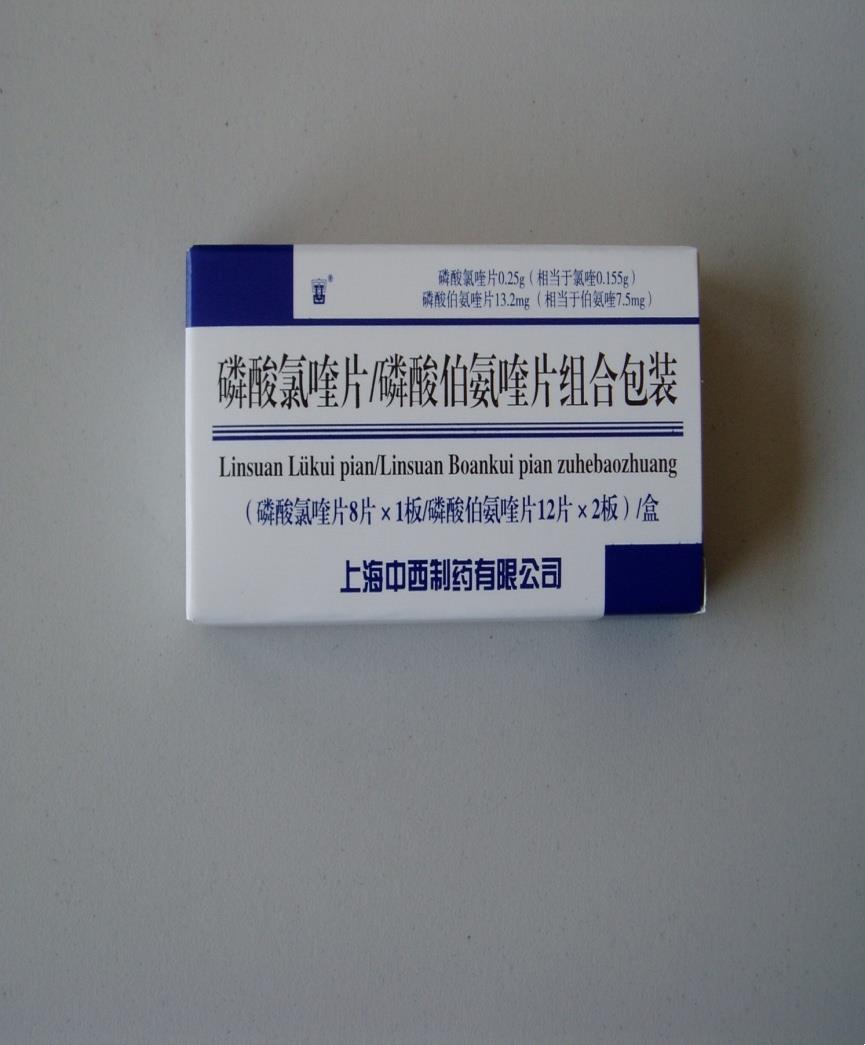

疟疾可防可治。目前我国针对间日疟病例采取磷酸氯喹加磷酸伯氨喹8日疗法,对恶性疟采取以青蒿素为基础的复方/联合用药(ACT)治疗,药物杀虫效果好,副作用较少。我国对疟疾病例采取1-3-7监测与响应模式 ,即发现病例后1天内进行疫情上报,3天内完成个案调查,7天内完成疫点调查与处置工作,可以有效地控制输入性疟疾再传播。对于疟疾确诊患者需采取防蚊措施,防止经蚊虫叮咬传播给他人。

目前没有特效药物治疗新冠肺炎,国家诊疗方案上推荐可试用a-干扰素和洛匹那韦/利托那韦抗病毒治疗。据第六版防控方案要求,应做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,严格隔离、消毒与防护等各项措施。